一盏灯能照亮方寸之地,一支笔可书写人间温情。社工如暗夜中的执灯者,以脚步丈量冷暖,以双手托起希望,用微光照亮每一个需要温暖的角落。本次征文活动以“我眼中的社工”为主题,收到众多真挚投稿,字句间流淌着同学们对社工人的敬意与感激,他们以青春之笔为社工精神写下生动注解。

征文评选结果公示

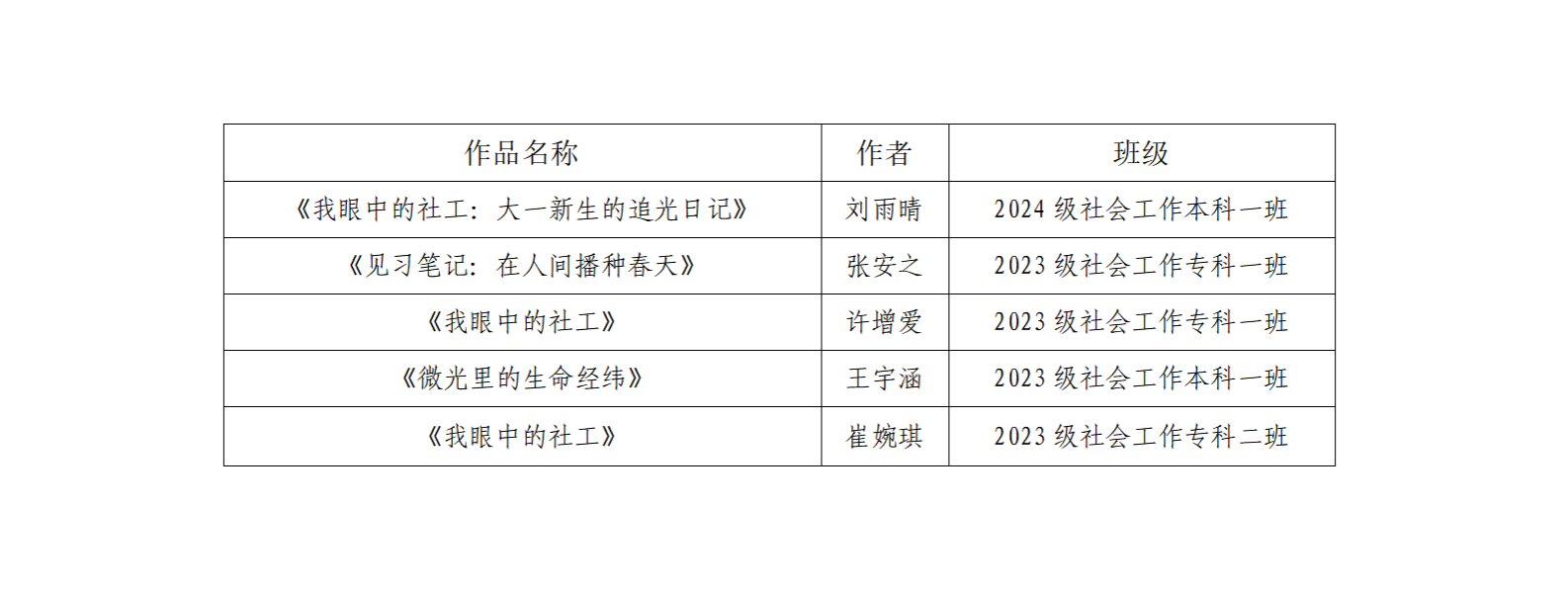

一等奖

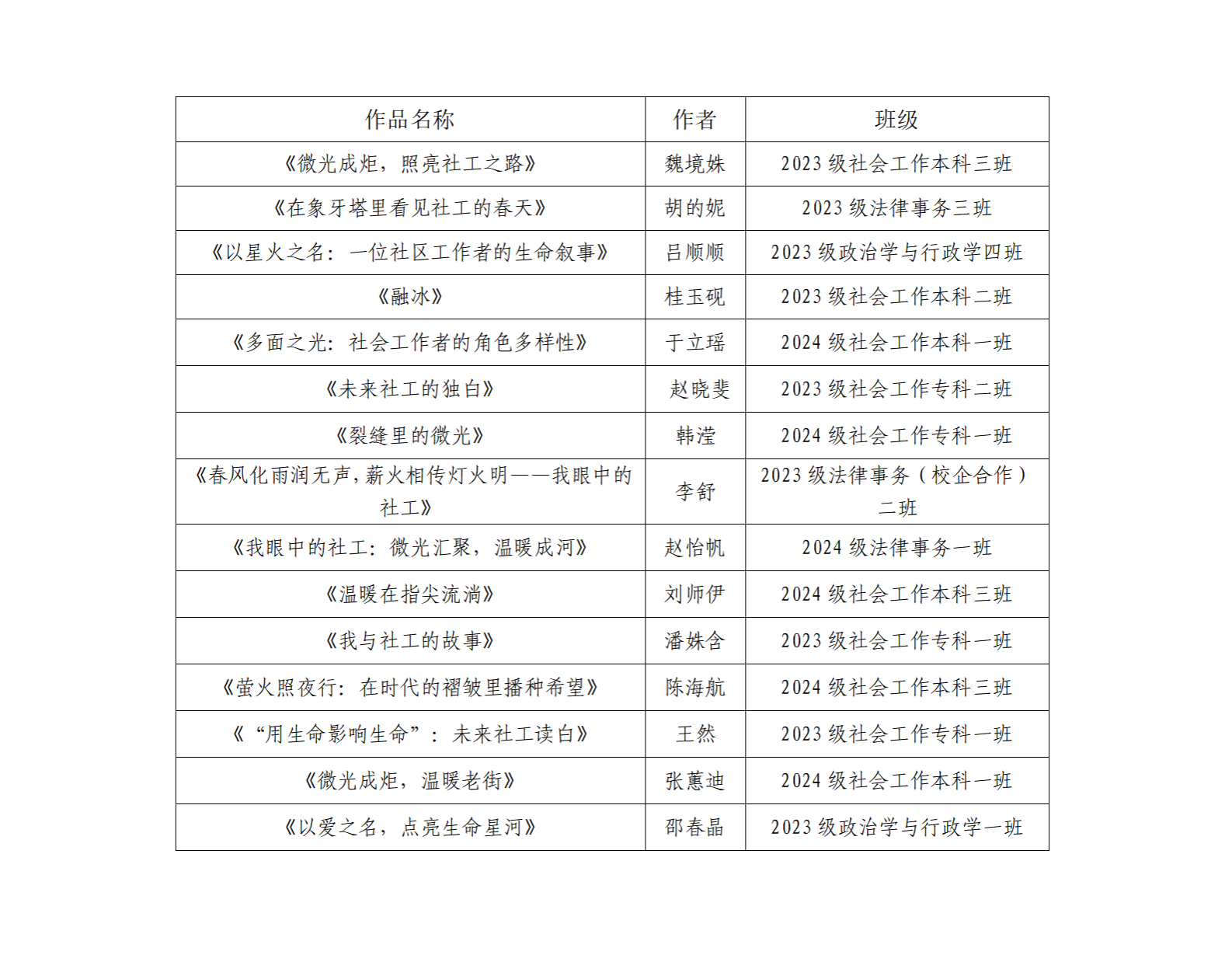

二等奖

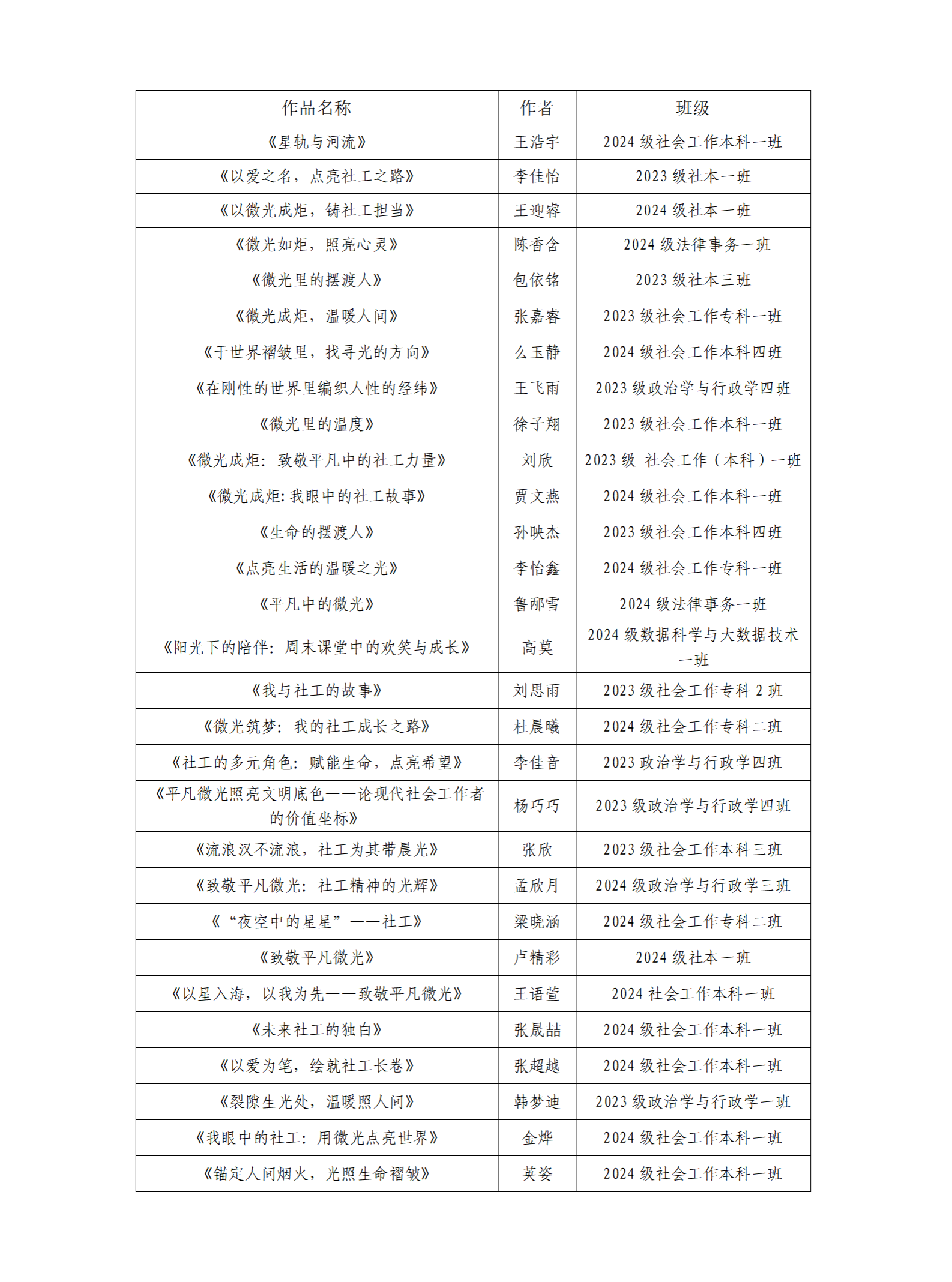

三等奖

获奖作品以真挚的情感和鲜活的细节,勾勒出社工群体的坚韧与温情,既有对平凡坚守的礼赞,亦有对时代责任的思考,展现了青年学子对社会关怀的深刻体悟。

《我眼中的社工:大一新生的追光日记》

九月的阳光透过图书馆的玻璃幕墙洒在《社会工作概论》的扉页上,我轻轻摩挲着课本上“助人自助”四个字,恍惚间仿佛看到一条缀满星火的漫漫长路在眼前展开。作为社工专业的大一新生,我曾以为这个职业离我很远,直到那些微小的温暖悄然叩响心门。

初识社工:从课本到心灵的震颤

填报志愿时,“社会工作”对我来说只是一个陌生的名词。开学第一课,老师播放了一段纪录片:暴雨中,社工为流浪者搭建临时避雨棚;社区里,他们握着独居老人的手记录生活需求。镜头最后定格在一句话——“社工人,是社会的毛细血管”。那一晚,我在笔记本上写下:“原来这世上真的有一种职业,以‘人’为坐标,以‘心’为灯火。”

第一次小组作业,我们模拟“轻生危机”场景。我扮演因家庭矛盾试图轻生的少女,同组的男生磕磕绊绊地练习倾听技巧,紧张得满头大汗。当他说出“我听到你很痛苦,但世界上一定有人需要你”时,我竟真的湿了眼眶。原来社工不是高高在上的拯救者,而是俯身倾听的“人间翻译官”。

实践初体验:在志愿活动中触摸温度

加入学院晨之曦社工协会后,我参与了“周末课堂”活动,每周为社区的孩子们辅导作业,丰富生活。第一次见到阿童时,她一个人坐在角落里,对周围的讨论声充耳不闻。我在她旁边蹲下,拿出一张卡纸,“阿童,可以帮姐姐折一朵花吗?”孩子的手指翻飞间,一朵漂亮的玫瑰花展现开来,“阿童真棒,折的花像真的一样。”我轻抚她的头说,“谢谢姐姐,我妈妈也这样夸我……”我牵着她来到教室中央,把花举到大家面前,孩子们真诚的夸赞声像阳光一样温暖着我们,阿童笑了,那一刻,她的眼睛亮得像星星。

那次艺术课上,七岁的小宇总把蜡笔涂出纸外,但志愿者却把他的画装裱起来:“看,这是小宇发明的彩虹宇宙!”现在的我或许还不懂个案工作、社会政策,但已深深明白:社工的魔法,就是把别人眼里的“涂鸦”,变成值得珍藏的“星空”。

多面棱镜:课堂内外的社工图鉴

专业课上的老师个个都是“宝藏”。讲社会学的宋老师给我们充分的时间探索社会发展的规律,课堂上激烈的讨论是我们汲取知识的交响乐;实践课的张老师总说:“放下笔记本,先学会看人的眼睛。”最让我震撼的是《人类行为与社会环境》课程——那些曾以为“不正常”的行为背后,竟藏着如此深重的生存挣扎。

在社工协会的分享会上,大四学长讲述他在流浪动物救助站的经历:“有人问我为什么要帮小猫小狗?我说,对弱势生命的关怀,本就是社会工作的底色。”这句话让我彻夜难眠。原来社工的疆域如此辽阔,可以是老人颤抖的掌心,可以是孩子凌乱的画纸,也可以是流浪猫湿漉漉的眼睛。

微光与远方:大一新生的告白

作为社工“萌新”,我常被问:“你们毕业是不是只能去社区盖章?”每当这时,我就想起开学典礼上,专业老师说的话:“如果社会是件旧毛衣,社工就是穿梭其中的针,修补破洞,连接断线,让温暖重新流淌。”

现在的我还写不出完美的服务方案,但在养老院握着赵奶奶的手时,在社区接住小宇飞奔而来的拥抱时,在课堂案例讨论中为受家暴妇女揪心时,我清晰感受到血脉中涌动的热望。

结语:追光者,亦是燃灯人

前几天整理书桌,发现开学初写的愿望卡:“愿四年后,我能真正理解‘生命影响生命’的分量。”此刻望着校园新生的绿枝,忽然觉得答案早已萌芽——当我开始为他人的痛苦而心痛,为陌生的笑容而雀跃时,社工的种子便已落地生根。

未来或许道阻且长,但至少今日,我愿以这笨拙而炽诚的初心,做一滴奔赴沧海的水,一缕追赶太阳的光。

《见习笔记:在人间播种春天》

玻璃窗外的梧桐抽了新芽,张奶奶送来了蒸槐花,童童的母亲发来女儿考进了前两百名的好消息。实习手册上一天一天的日志,让我一步一步从专业出发,走向了这个播种春天的职业——社会工作者。在这个充满挑战和机遇的时代,社工们用自己的坚守和付出,在人间播种春天。他们或许平凡,但他们却用不凡的力量,点亮了无数人的生活。

在社区服务站的档案柜前,我抚摸着那些被不同笔迹填满的登记表,突然明白:那些穿梭在筒子楼与福利院之间的身影,正在用无数微小的相遇编织着人间最温暖的春天。

一、在褶皱里开出花朵

第一次坐在社区里进行实践实习时,我面临的第一个棘手的任务就是联络社区的爷爷奶奶参加社区活动。我僵硬地背诵课本上的沟通技巧,想要念提前写好的“稿子”,却还是磕磕绊绊。社工徐姐接过话头,从话家常到关心日常,轻易地完成了联络任务。

那个下午,我坐在徐姐旁边,听老人们在生活中的柴米油盐,听历史长河中闪烁的记忆,我才明白徐姐示范的不仅是沟通技巧——她教会我在生命褶皱里寻找星光,那是比任何量表都精准的介入切口。

二、七十二变的魔法师

寒假社区活动室的玻璃窗结着冰花,几个孩子突然为一张彩纸起了争执,“祸不单行”的是,童童将米粥洒在了地上。我攥着一脑袋的专业知识不知所措,林老师却不慌不忙,一边回应孩子们的情绪,一边变戏法似的掏出各种游戏来应对,孩子们的小小摩擦逐渐被笑声取代,童童的注意力也被林老师拿出来的泡泡水转移,七彩的泡泡下,我将地板整理好,被孩子们的欢笑声所触动。

在社区调解室,我见过李主任清晨是帮失独母亲申请补助的“办事员”,中午化身给自闭症家庭讲解政策的“翻译官”,傍晚又变成教独居老人用智能手机的“技术员”。他的旧皮包总装着不同的名片:法律援助中心、特殊教育学校、爱心企业联络表——这些散落的拼图,在他手里总能拼成希望的形状。

三、生长痛的必修课

除夕夜的巡逻喇叭在楼宇间回荡,我跟徐姐巡查禁燃区域。老赵抱着烟花箱从楼道阴影里闪出,火星在指尖明灭:“老祖宗放了几百年炮仗,你们小年轻管得倒宽!”徐姐摘掉起雾的眼镜,指着这些烟花爆竹:“您当年在消防队救火时,是不是也希望少一些安全隐患?”徐姐卷边的笔记本上,工整记着老赵年轻时在消防队的往事。

回程时我问她是否觉得委屈,她指着路灯下盘旋的飞蛾:“你看,它们扑向光时从不在乎翅膀会不会湿。”

四、春风的接力赛

今天整理档案时,我发现文件夹里夹着一张泛黄照片:二十岁的徐姐扎着马尾,正热络地在社区里办活动。时光在照片上重叠,就像此刻我走上了这一条温暖的路,窗外玉兰花瓣正飘落在当年种下的紫藤上。

童童母亲发来女儿写的作文:“我的梦想是成为泡泡老师。”老赵正给新志愿者演示灭火器操作,他的红袖章在寒风中猎猎作响。徐姐在我实习日志的最后写道:“真正的春天不在某朵花开,而在每粒种子都相信自己能破土。”合上日志本时,我摸到封底凸起的痕迹——是童童偷偷贴的泡泡贴纸,在暮色中闪着微光。

《我眼中的社工》

社工,一个平凡而又伟大的职业,如同一束温暖的光,照亮了社会的每一个角落。作为一名社会工作专业的学生,我在学习和实践中逐渐深入了解了这个充满爱与责任的领域,也越发感受到它的独特魅力和重要意义。

在我眼中,社工是温暖的传递者。在学校里,我曾参与过一些关爱特殊儿童的志愿活动。那些孩子们,有的因为身体的缺陷,有的因为家庭的变故,内心充满了孤独和自卑。而社工们就像天使一样,用他们的耐心和爱心,走进孩子们的世界。他们会陪着孩子们一起做游戏、画画、讲故事,用温柔的话语鼓励孩子们表达自己的想法和感受。我看到,在社工的陪伴下,孩子们的脸上渐渐绽放出笑容,眼中也重新燃起了对生活的希望。那一刻,我深深体会到了社工的力量,他们用温暖驱散了孩子们心中的阴霾,让他们感受到了被关爱和尊重的幸福。

社工也是社会公平正义的倡导者。在参加青鸟计划社会实践活动时,我有幸跟随一些社工深入社区,了解到许多弱势群体所面临的困境。有些老人因为子女不在身边,生活无人照料,只能在孤独中度过漫长的岁月;有些贫困家庭因为缺乏经济来源,无法满足基本的生活需求,孩子们的教育也受到了影响。面对这些情况,社工们没有丝毫的犹豫和退缩,他们积极奔走,为这些弱势群体争取权益,呼吁社会各界给予他们更多的关注和帮助。他们与政府部门沟通协调,为贫困家庭申请救助金和物资;他们组织志愿者开展关爱老人的活动,为老人们送去生活必需品,陪他们聊天、体检。社工们用自己的行动,努力为每一个人创造平等的机会和尊严的生活,让社会变得更加公平、和谐。

对于我来说,学习社会工作专业,让我渴望成为像那些优秀社工一样的人,用自己的力量为他人带来改变。在学习专业知识的过程中,我逐渐明白,社工不仅仅是一份工作,更是一种使命和责任。它需要我们具备扎实的专业知识,如社会学、心理学等,以便更好地理解和帮助服务对象;还需要我们拥有良好的沟通能力、协调能力和团队合作精神,因为社工的工作往往需要与不同的人群打交道,共同解决问题。

展望未来,我对社工行业充满了信心和期待。随着社会的发展和进步,人们对社会工作的认识和需求也在不断提高。越来越多的人开始关注弱势群体的权益,社会也更加重视社会公平和民生保障。这为社工行业的发展提供了广阔的空间和机遇。我相信,在未来,社工将在更多的领域发挥重要作用,如心理健康服务、社区建设、社会政策制定等。同时,随着科技的不断发展,社工也将借助互联网、大数据等新技术,提高工作效率和服务质量,为服务对象提供更加精准、个性化的服务。

作为一名社工专业的学生,我深知自己肩负着传承和发展社工事业的重任。我会努力学习专业知识,不断提升自己的能力和素质,为将来成为一名优秀的社工打下坚实的基础。我也希望更多的人能够了解社工、关注社工,加入到这个充满爱的行业中来,让我们一起用爱与阳光,为那些需要帮助的人们撑起一片蓝天,让社工精神的光芒照亮每一个角落。

社工,是一份值得我们为之奋斗终身的职业。我愿意在这条道路上,坚定地走下去,用自己的青春和热血,书写属于社工的辉煌篇章。

《微光里的生命经纬》

这篇文章我写写删删,想要分享自己志愿服务的种种经历,后来发现好像这一篇短短的文章,诉不完我的感想,一段段际遇如同一朵朵浪花,在我脑海中奔涌翻腾,我说不上哪段印象最深刻,也说不上哪段最感人,每一段经历都润物细无声地萦绕着我、影响着我、塑造着我、完善着我……

第一次穿上红马甲是高考完的那年夏天,我跟着先锋党员来到乡下实地探访,蝉鸣撕开暑气的清晨,蜿蜒石径引我们走向第一道生命裂痕。小道旁,仅一间石屋,坐在轮椅上的爷爷笑盈盈地望着我们,身后两个过早懂事的孩子像两株倔强的野草。

在谈话中我了解到小孩是爷爷的孩子,三口之家,女儿12岁,儿子11岁,爱人去世,爷爷耄耋之年失去了工作能力,三个人只能蜗居在小小的一间房中。面对步入青春期的女儿,他能做的就是掖好那张横隔在床中间的一块褪色床帘,用脆弱又伟大的行动,为少女隔出最后的尊严堡垒,他唯一的诉求是希望能有一个小屋,让女儿能够独自休息。震撼自心底蔓延,我总以为电视里那些贫困故事都是艺术加工。直到踩着碎石走进那间石屋,潮湿的霉味混着药味扑面而来,屋角的雨滴正落进搪瓷盆里,叮咚,叮咚,把我所有的自以为是砸得粉碎。

于是,我加入了志愿服务社团,我去社区、去乡村、去街道、去医院,我想要用脚步去衡量出生命的经纬。

24年夏天,我如愿以偿地加入支教队伍,在这里我了解了很多孩子的故事,随着时间一点一点地流逝,每一个孩子都不再是简单的名字和年级,慢慢生动,慢慢丰满,孩子们轻描淡写的三言两语总是能冲击我好久好久。记得那天宇轩仰头看着窗外,轻轻地告诉我,她曾经很想离开,离开这儿,离开人世间;但她又说,怎么能离开呢,还有好多没体验过的事情。她开心地跟我讲述想去体验的事情,我笑着听着,眼里热热的。“困境儿童”在我心里,已经不再是单薄的学术名词,是鲜活的生命,灿烂的笑容和滚烫的泪水,是我怎么样也想象不到的人生际遇。

后来,我去到了康复医院和星宝们一起度过了短暂的时光,推开贴着卡通贴纸的玻璃门时,消毒水的气味里飘着断断续续的钢琴声。家长们在走廊长椅上互相递着保温杯,有个妈妈正在教另一位家长怎么调整康复训练用的护具。感统训练室里铺着彩虹软垫,充满活力的治疗师拍着手喊节奏,穿着灰色T恤的小男孩总是冲向那个好脾气的志愿者,举着手臂喊“飞飞”。玩泡泡糖粘哪里的游戏时,穿粉裙子的小姑娘认真地将她的脸贴近我的脸,传过来的是温热的触感和滚烫的心。医院是奇妙的地方,死神总是举着镰刀等待下落,我们却总是能在这儿感受到人性最温暖的光辉。临别时又一次瞥见墙壁相框里装裱着的那句话“尊重生命的唯一理由是:他是生命”。

我开始明白,有些生命就像被飓风席卷过的岛屿。他们不是残缺的拼图,只是用另一种语言在诉说宇宙的密码。

志愿服务从来不是单方面的给予。在周末课堂的书屋里,我听见自己的浮躁被孩子们专注读书的眼神抚平;在老年艺术工坊里,八十岁的剪纸匠人用布满皱纹的手将红纸递给我,说“姑娘,替我把这些故事剪进窗花里”;在山村为留守儿童上课时,那位坚持要送我自制竹蜻蜓的小朋友让我懂得,尊严从不因命运打折。

这些记忆的碎片终将在岁月长河里沉淀成琥珀。当我再一次站在志愿服务的讲台上,望着台下四十双亮晶晶的眼睛,忽然读懂那个夏天老爷爷眼底的微光——那不是绝望的灰烬,而是等待被点燃的火种。志愿服务教会我最珍贵的事,是永远对人性保持虔诚的期待,就像相信每一粒被深埋的种子,都值得等待破土而出的黎明。

笔尖落处,灯火长明。社工的故事从未远离——他们躬身于琐碎,却织就了人间最温暖的网;他们无名于喧嚣,却以行动点燃希望的火种。让我们以文字为媒,继续传递这份温暖与力量,让社工精神在青春的笔尖下生生不息,成为推动社会向善的永恒动力。